什麼是 Team Building 團隊凝聚活動 ?

您可能有聽過社會心理學的霍桑實驗(或稱霍桑效應),哈佛大學商學院的心理學教授喬治·埃爾頓·梅奧(George Elton Mayo) 從實驗中得到了總結,無論是工作環境條件、休息時間的長短、次數以及工作天數等因素等外在因素,只要給予工作者足夠的關注與自我管理權,可以創造出積極的團隊氛圍,進而提高工作的產量。1940 年代,心理學家 Kurt Lewin 推動實驗性學習(Experiential Learning),透過小組活動與反思,促進自我覺察、溝通技巧與團隊互動,這就是最早的「team building workshop」雛形。

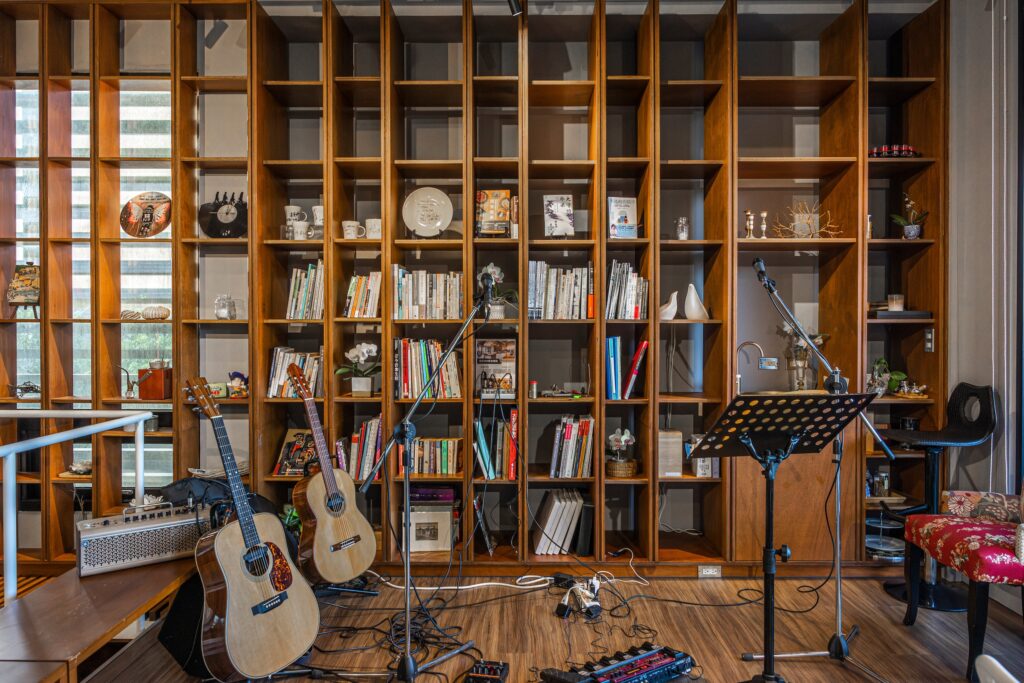

美商公司是最早開始普及 Team Building 的企業,開始使用戶外訓練與團隊挑戰活動,如登山、探險、露營等活動,建立團隊的革命情展,讓參與的團隊成員將這份共感延伸到工作場景中,達成提高團隊合作與領導力的目標。

Team Building 也逐漸成為企業培訓的非常重要一環,加上全球化與知識經濟發展,公司團隊在跨文化、跨部門合作需求上升,團隊合作與信任建立必須透過管理與流程以外的方式強化。近幾年企業也逐漸講究敏捷團隊(Scrum Agile Framework),讓團隊在面對市場極速變動時,能夠高效的完成任務反映市場與客戶的需求,敏捷團隊的底層需要團隊的凝聚力作為支撐,而非僵化繁褥的內部流程。

Team Building 團建活動的目標是什麼?

Team Building 的目標是透過活動與反思,提升團隊的信任、溝通與合作,進而增強團隊的凝聚力與工作效能。

企業團建核心就是 讓一群人從「各自為政」進化成「協作高效的團隊」,它不是單純的遊戲或是讓公司一夥人吃吃喝喝打打鬧鬧,而是一場有結構性的活動設計,讓公司團隊在人際、溝通、效率與文化上更健全,以面對工作上的困難與阻礙。

以下分成三的層面作為設計 Team Building 目標的參考:

1. 人際關係建立

- 增進團隊認識與信任 –

透過活動更認識在非工作狀態時的夥伴,用互動加深關係與緊密感。 - 建立歸屬感與團隊凝聚力 –

設計絕對不會有人被孤立且必須要一同付出才能完成的團對活動,用身體力行感受在夥伴的支持下完成的目標,建立革命情感。

2. 溝通合作

- 改善溝通方式

以相對靜態的方式讓每個參與的夥伴經歷完整傾聽、表達、回饋過程,讓夥伴體驗被尊重且沒有包袱溝通的好感。 - 強化協作與問題解決能力

設計必須要團隊參與各自發揮所長的情境活動目標,必須透過溝通解決眼下的問題,例如:韓國實境秀黑白大廚中,許多團體戰的環節體驗溝通的重要性,跟個人能力無關。

3. 提升團隊效率

- 明確團隊角色與責任分工

一樣舉韓國實境秀黑白大廚中,在每一次任務中,凸顯了領導者與團隊成員分工協作的重要性,如果能最大化每個人的能力更能感受到團隊的強大。 - 增進決策品質與執行效率

有效的討論與決策關係到目標達成的效率與成果,決策與執行是環環相扣的,透過活動的設計讓任務在執行的過程中透過溝通確保大家執行的方向與目標一致。

4. 企業文化與團隊心理健康

- 形塑共同的價值觀與工作文化

活動可以視為一個公司大型團隊的縮影,用簡單明確的核心貫穿到參與活動的成員,例如:跳脫既有框架,以非常規能夠達成目標方式,刻意練習破圈思考的習慣。 - 提升團隊的投入程度與工作動機

每個夥伴在工作上常常出現不同的個人目標而導致目標難以打達成,例如:某些成員覺得我只是來用時間勞力換薪水的,什麼公司目標與我無關,該做的有做到就好了。

透過團建活動讓成員體驗有共同目標與動機時,會有截然不同的投入程度,甚至可以達成高過預期的成果,更能體現除了表面上的動機以外的感受,像是成就感、認同感與同理心。 - 創造「心理安全感」

台灣的教育也讓職場中常出現就算看到問題卻不敢表態的狀態,在企業或團隊中這是可能會致命的潛在風險。透過一些活動環節的設計,讓夥伴體驗安心提出意見、不怕犯錯、不怕被罵甚至是批判的溝通方式,建立心裡的安全感。

Team Building 活動該怎麼規劃?

一場成功的 Team Building,不是只靠「一起玩遊戲」就能達成,而是需要有設計、有目標、有反思,根據以往的大致可以分成 目標與對象、活動規劃、活動後精神延伸 三個階段來看:

1. 目標與對象

🎯 團建目標:要解決什麼問題?

這個目標會因為企業與團隊現有的問題而有差異,建議針對團隊最缺乏或最嚴重的問題設定目標,例如:團隊信任不足、跨部門合作不順暢、士氣低落等。

👥 團隊的組成:依團隊屬性設計活動

概念上如同設定商品的目標客群,需要針對團隊的屬性標籤,避免後續活動設計上偏離原有的目標或無法產生共鳴,例如:年輕的新創扁平化團隊、大公司傳統部門架構、中高年齡層團隊、RD工程師團隊等。同時考慮不同體能、個性的人,避免有人被排除或不自在。

🗓 適切安排時間與地點:聚焦在活動體驗,而非全部都要

團建活動上對於員工會有一種用休假日做活動含要上班的感覺,甚至比上班還要累。

這會讓活動還沒開始就出現反彈的負面情緒,好的團建活動行程儘量避免太趕太緊湊或太疲勞的規劃,挑選適合的環境讓參加者可以放鬆的專注團建帶來的心理感受與體驗。

2. 活動規劃

哪個部門應該負責規劃 Team Building?

↔︎ 手機左右滑動看完整表格 ↔︎

| 人資部門 HR | 部門單位 or 團隊主管 | 企業發展 / 總經辦 / 行銷部 | |

|---|---|---|---|

| 目標 | 提升團隊部門凝聚力、改善員工關係、企業文化建設 | 改善該部門的合作、溝通與團隊效率 | 對外或對內的大型活動,強化品牌認同與核心傳達 |

| 優勢 | ▸ 最熟悉員工狀態

▸ 可以把活動與公司「人才發展」計畫結合(如績效、領導力培訓) ▸ 以公司年度方針做整體持續性規劃 |

▸ 活動可以針對部門痛點設計(如銷售需要合作比賽,研發需要解謎挑戰)

▸ 以相對小的規模設計更親近且輕鬆的動體驗 |

▸ 有較多資源與協調跨部門共同進行

▸ 核心目標可以完整的設計在活動中 |

| 適合 情境 |

▸ 全公司性質(年度 Team Building、員工日、家庭日、運動會)

▸ 涉及組織文化或人才發展 |

▸ 部門內小型 Team Building(例如研發部 健行、業務部團隊競賽)

▸ 新部門團隊成立,需要快速磨合 |

▸ 高階主管或核心團隊團建,強化跨部門主管的協作與溝通

▸ 與公司外部單位,如供應商、經銷商、客戶等一起凝聚的活動 |

該找活動公司還是自己辦?

↔︎ 手機左右滑動看完整表格 ↔︎

| 公司內部自己辦 | 找外部專業團隊 | |

|---|---|---|

| 適合 情境 |

規模小(10人以內)時間較短(不過夜),預算有限,單純促進感情或舒壓。

日常例行的 破冰活動、Happy Friday、慶生會。 活動簡單,目標單純的團建規劃。 |

團隊規模大、需要佈置或專業人員服務、預算充足與多日或需要長距離移動的活動。

希望活動能帶來具體學習與組織改變。 |

| 優點 PROS |

成本較低:不需要額外活動規劃公司的服務費。

貼近團隊文化:內部人更熟悉同事個別狀況。 時間彈性大:時間短、地點彈性、想辦就辦,容易團隊夥伴配合行程。 |

專業設計:活動與團隊貼合目標,可以體驗高度專業的活動設計。

統包服務:中大型活動涉及的範圍較廣、包含餐食、交通、場地等,宛如旅行團,開好需求、目標與預算,其他交給專業團隊就好。 客觀第三方:成員比較容易打開心胸,避免受主管階級影響。 放對重點:不用花費公司夥伴大量時間設計與準備、影響原有職務的工作產出。 |

| 缺點 CONS |

缺乏專業引導:活動容易流於娛樂,缺少學習價值。

偏見與壓力:由主管或HR主導,成員可能不敢表達真心。 籌劃負擔大:需要花心力規劃活動、場地與後勤。 |

成本較高:整體費用需要視預算規劃。

彈性較低:需配合地點與其他外部檔期,參與人員時間配合較困難。 |

3. 活動後精神延伸

企業團建的重點最終不是在活動本身,而是在參與活動之後是否能延續活動中的感動、心理平衡、信任感、溝通方式等 Take away 帶到後續的工作環境中。

- 反思與收斂

討論「我們從活動中學到什麼?」「如何應用到工作中?」

趁活動收尾或剛結束時,進行反思討論,讓夥伴反思到底學到什麼,同時也可以收集活動的反饋,作為下次活動改善的指標。

- 行動連結

把學習到的溝通方式、合作經驗轉化成實際工作方法。

在活動設計的過程中如何加入一些環節,讓大家把這個體驗更具體的在工作中引用,後續也能不定期的在團隊會議中回想活動中的感受與體驗。

- 持續追蹤

一次活動很難改變習慣,需要後續的制度或文化支持。

回歸到活動目標的設計為何要緊扣在公司或團段的核心價值上,就算辦了一個極其成功的團隊凝聚活動,但當夥伴帶著正向的健康心理回到工作崗位後,發現活動體驗跟公司現實有落差,那團建活動的效果會大幅降低。

「清楚目標、適合設計、專業引導、正向氛圍、有效反思、後續延伸」

活動規劃流程

活動挑選與設計

- 挑選合適形式:

戶外體驗(攀岩、划船、野外任務)

室內合作挑戰(解謎、角色扮演、情境任務)

混合型(上午戶外挑戰+下午室內反思) - 時間規劃:半天、一天或多日營隊

- 難度設計:根據成員年齡、體能與文化差異調整,不要太簡單也不能太高門檻。

活動執行與引導

- 暖身與破冰:讓大家先放鬆,降低尷尬感。

- 挑戰與任務:活動核心,設計能夠讓團隊必須溝通、協作、決策的情境。

- 專業引導:活動帶領人要能及時觀察團隊動態,適度提問或引導。

反思與延伸

- Debriefing(反思分享):

發問引導 → 「剛剛活動中什麼地方讓你最有感?」

與工作連結 → 「這次的合作方式,可以怎麼應用到日常工作?」 - 落地行動:把學到的精神轉化成團隊的具體行動計畫,例如「建立更有效的會議規則」。